TCA東京ECO動物海洋専門学校の「環境と進化」という講義で、食性データベースのデータを使いました。この学校では動物園や水族館、牧場、ペットショップ、自然史博物館など動物にかかわる仕事をしたいと考えている学生たちが日々講義や実習に励んでいます。その中でも自然史博物館関連に重きを置いた「博物館・恐竜自然史専攻」には、生態系の中で動物が植物や気候条件などの影響を受けているということを学ぶ「環境と進化」という講義があります。この講義で私は講師を担当させていただいております。

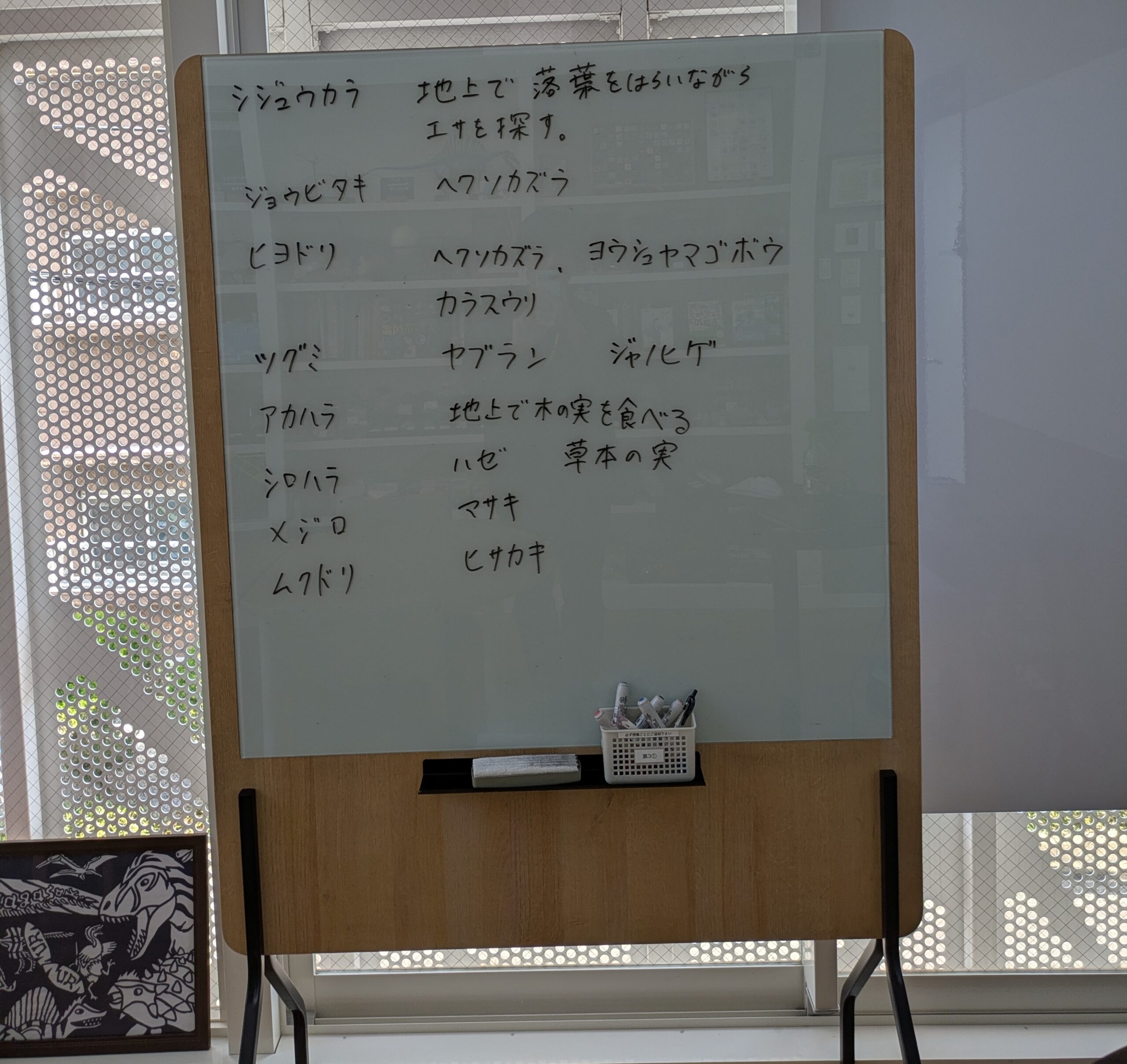

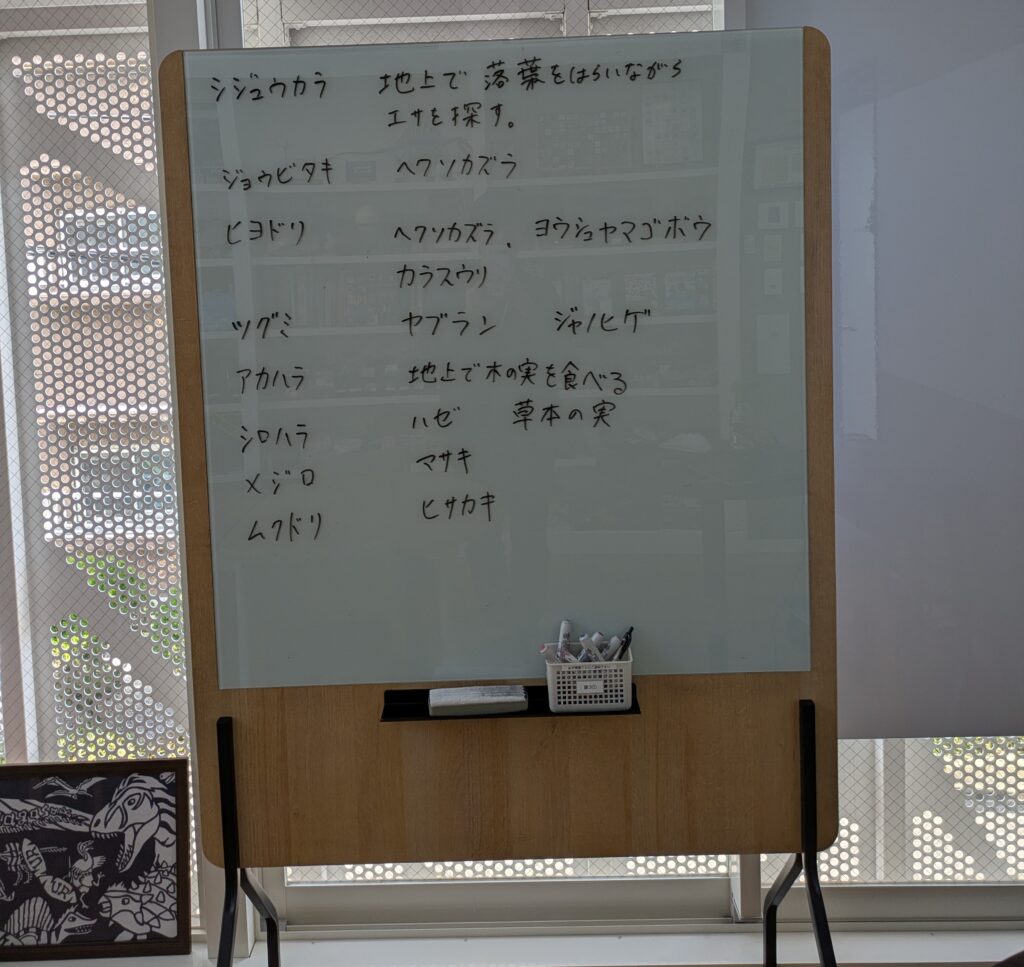

食性データベースは学生たちに、草本の果実を食べている鳥を調べてもらうときに使いました。このような作業を学生たちにしてもらった理由は、草本の種子を散布している鳥がいるのか、自分たちで調べて考えてもらうためです。これらの作業は、まず私の方で種子散布をすると言われている鳥を数種紹介した後、学生たちにこれらの鳥が草本の果実を食べているかや、私が紹介した種以外にもそういった鳥がいないかを調べてもらいました。作業をしてもらった時間は30分ほどでした。

調べた結果、ツグミやシロハラが草本の果実を食べていることがわかりました。ツグミはヤブランやジャノヒゲの実を食べている姿が観察されていました。シロハラも草本の木の実を食べているという情報を見つけることはできましたが、調べる時間が短かったためか、具体的に何を食べているのかまでは講義内で調べることができませんでした(あとで調べたところ、ヤブランやジャノヒゲの実を食べていました)。これらのことから、もしかしたらこの2種は草本の種子散布者になっているかもしれないという形で話はまとまりました。最後に前田大成さんの研究でもシロハラがカントウマムシグサやカラタチバナなどの果実を持ち去っていく姿が報告されていることなどを学生たちに紹介しました(https://www.bird-research.jp/1_event/aid/repo/2018-006maeda.pdf)。

改めて日頃より情報を寄せてくださっている皆様に感謝申し上げます。データベースは分析だけでなく教育の場でも活用させていただきたいと考えております。もちろん私自身もまだまだ勉強中の立場ですので、若い世代と一緒に学んでいきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。

(嘱託研究員 山﨑優佑)