中国の黄河河口周辺の干潟を観察する機会に恵まれました。

日本は、中国、オーストラリア、韓国と2国間の渡り鳥の条約もしくは協定を結んでいます(ちなみに米露とも結んでます)。

お互いの国の保護すべき渡り鳥のリストを渡しあって互いに保護したり、行き来する渡り鳥についての共同研究の提案などを行ったりします。日、中、韓、豪の4か国は、2年ごとに持ち回りで、この会合を行っています。今回は、中国が当番にあたり、10月21日から23日にかけて会場を山東省東営市に設定し行われました。環境省野生生物課長を筆頭に、自然環境研究センター、山階鳥研、ウェットランドインターナショナルジャパン、宮島沼水鳥・湿地センターから専門家が参加し、バードリサーチからは、シンバ・チャンさんと私(守屋)が同行し、おもに、ツル類、ガンカモ類、シギ・チドリ類、陸鳥について各国と意見交換しました。会議の結果等については、環境省から報道発表があると思います。

この2日間の長い会議の最終日に、黄河河口デルタ国家級特別保護区のフィールドトリップが盛り込まれていました。

23日は朝方に雨が降っていましたが、出発前には止んでおり、マイクロバスに乗り込み黄河河口を目指します。ホテル付近以外は外出できていなかったので、移動中の街並みそのものも興味深く、平坦な道が延々と続く道路も大陸を感じさせました。山が見えません。

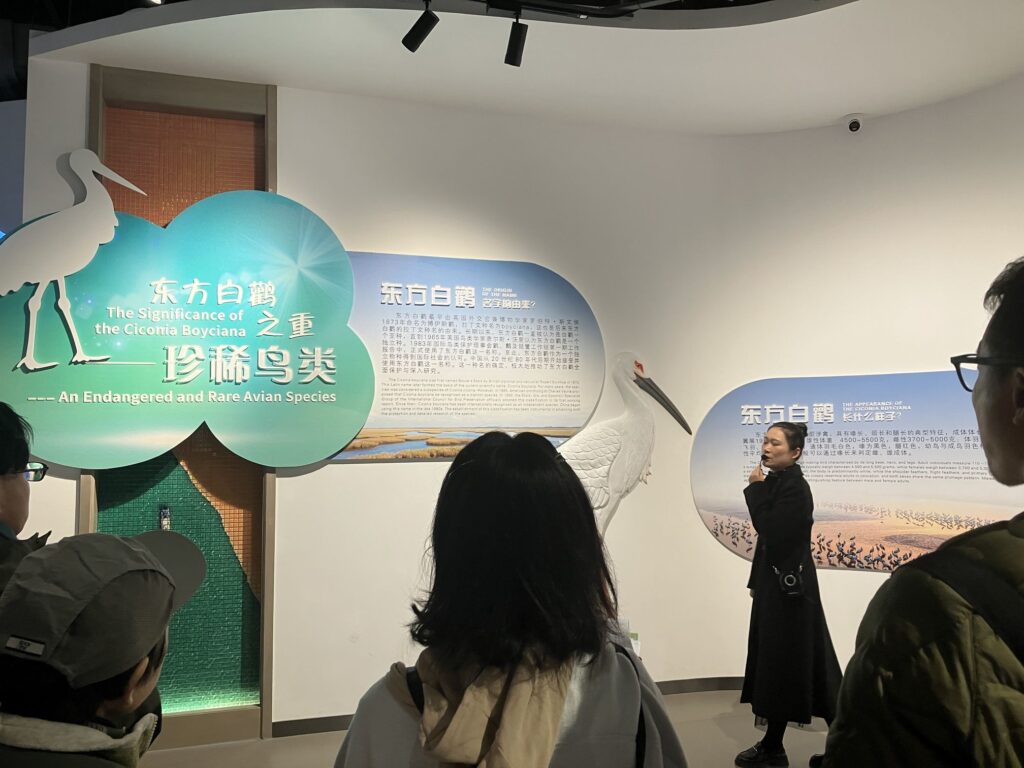

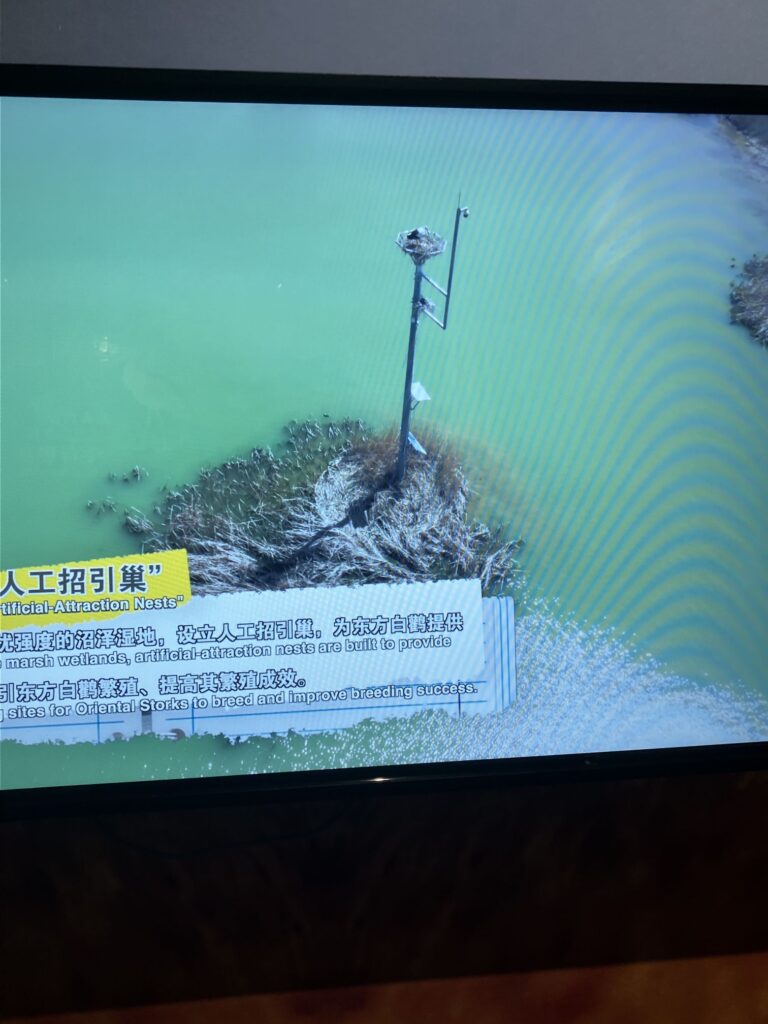

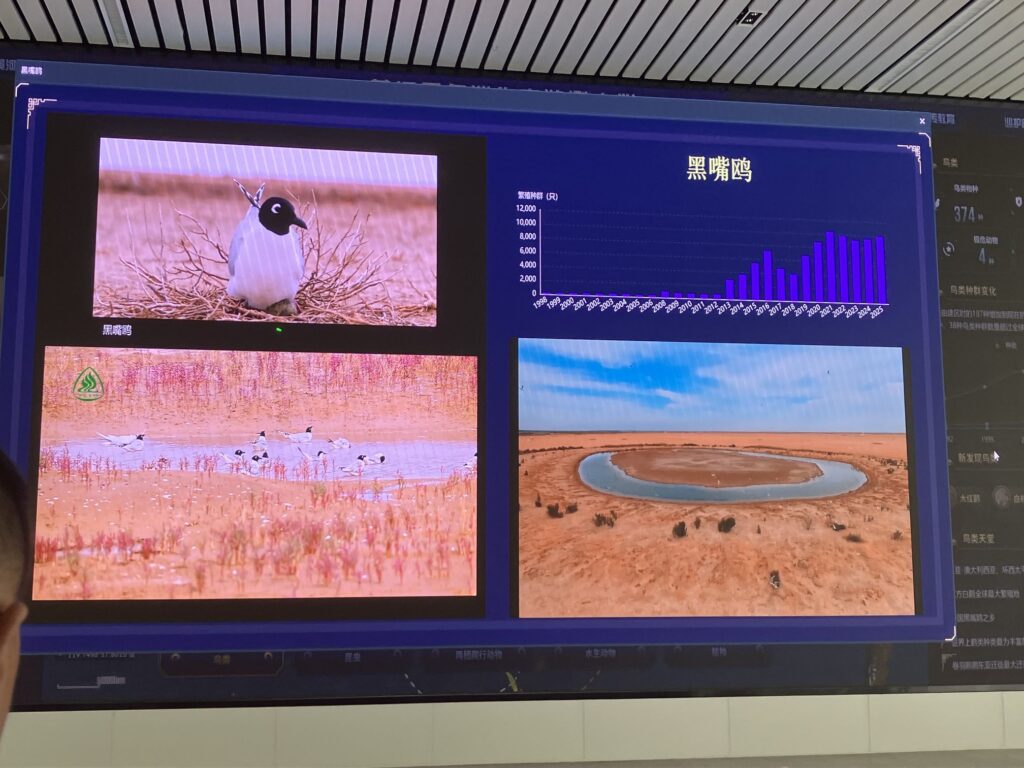

2時間ぐらいで、黄河口生態旅遊区(保護区だけど観光施設のようなものもありました)に入り、その中のコウノトリ教育センター(東方白鸛宣教中心)にまず立ち寄りました。展示や説明が充実の立派な施設で、案内の女性が、コウノトリ、ズグロカモメ、復元湿地について解説して回ってくれました。当地のおおよその概要を学習し終えた我々は、またマイクロバスに乗り解説を聞きながら観察して回りました。普段立ち入れない保護区の中に入れるとのことで期待していたのですが、マイクロバスのおじさんが結構なスピードで土の道路を爆走するので、双眼鏡が手につかず、ほぼ種名がわかりませんでした!ニシハイイロペリカン(Dalmatian Pelican)は、皆がストップ!と叫んだものの間に合わず、飛び立った後ろ姿を眺める羽目になりました。保護区内にある観察台では、時間を取って観察ができました。時期はまだ早かったようですが、見渡す限りの広大な復元湿地に多くのガンカモなどの水鳥が遠くの方で休んでいました。入国時の手間を恐れて望遠鏡を置いてきたのが悔やまれました。

その後、渤海にそそぐ黄河河口付近を眺め、黄河モニタリングセンターの大きな建物で、黄河の流量や堆砂量などのデータなどの説明を受け、昼食をとりました。歴史的に黄河は何度も流路を変えているそうです。また、流域人口が多いため、慢性的な流量不足の状態にあるそうです。世界第6位の大河にしては、意外に狭く目の前の川幅は600mぐらいとのことでした。黄土の堆積で形成されたデルタは広大だが、道路や区画が整い、コーリャンや牧草の農地、石油発掘の建物が並ぶなど、想像以上に開発が進んでいる印象も受けました。

黄河にかかる浮橋を渡り、海岸の干潟を観察しました。赤褐色の塩生植物が染める広大な干潟に、ズグロカモメやアオサギがいました。シギ・チドリ類は季節や潮汐の条件が合わなかったのか数は少なく、はるか先端の干潟に集まっていたのかもしれません。ここでのモニタリング調査は、広さとアクセスの面で相当の労力が必要だと感じました。

滞在中の(不完全な)野鳥リストを置いておきます。

山東省東営市

20251021-24 Dongying hotel 周り、23日:Yellow river delta

コウノトリ、ズグロカモメ、ニシハイイロペリカン、オオハクチョウ、サカツラガン、ヘラサギ、クロツラヘラサギ、チュウヒ、トビ、チョウゲンボウ、キジバト、ハイイロガン、ヒシクイ、ホシハジロ、オカヨシガモ、カルガモ、マガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、ユリカモメ、ウミネコ、オニアジサシ、オオバン、サンカノゴイ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ツルシギ、ヤツガシラ、カワセミ、ヤマゲラ、オオアカゲラ、イワツバメ?、オナガ、カササギ、ヒバリ?、カラフトムシクイ、エナガ、ダルマエナガ、ハッカチョウ、ムクドリ、ジョウビタキ、スズメ、カワラヒワ、インドクジャク、アヒル、シナガチョウ。

(守屋)